Photographies Philippe Guionie, Prix Roger Pic 2008 pour son portfolio Le tirailleur et les trois fleuves. Ouvrage : Anciens combattants africains, Éd. Les Imaginayres

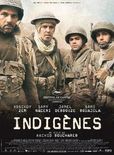

Paris, 17 juin 2009- A chaque commémoration nationale (11 novembre, 8 mai, 6 juin, 15 Août), le sort miséreux des anciens combattants arabes et africains, musulmans ou chrétiens de l’armée française, laissés à leur sort, refait surface, dans une sorte de réflexe pavlovien traité périodiquement par la presse comme la marque de soulagement de la bonne conscience française d’une mauvaise conscience chronique. «Les oubliés de la République» ne le sont pas vraiment. Ils sont volontairement maintenus en l’état, volontairement maintenus dans l’oubli de leur condition malgré l’émotion soulevée par le film «Indigènes» en 2006 dans la foulée des émeutes des banlieues françaises, malgré la surprise feinte de la classe politico médiatique face à cet aspect hideux de la bureaucratie française.

Au delà des indignations de circonstance, il traduit la permanence d’une posture proto fasciste inhérente à tout un pan de la société française.

La France qui se refuse aux statistiques ethniques comme contraires aux principes fondateurs de la République française (Egalité et Fraternité), est, en fait, un ferme partisan de cette pratique discriminatoire dans la rétribution de ses anciens combattants d’origine non française, et, même au-delà, dans la mobilité sociale des diverses composantes de la société française.

Pour mémoire, le bilan des pertes indigènes pour les deux grandes guerres mondiales du XX e siècle, s’est élevé, rien que pour les tués, à 113.000 morts, soit autant que la population conjuguée des villes de Vitrolles et d’Orange, les deux anciens fiefs du Front National. Il n’était pas alors question de «seuil de tolérance», encore moins de test ADN, ni de charters de la honte, mais de sang à verser à profusion, comme en témoigne le tableau suivant:

1-La contribution globale des colonies à l’effort de guerre français

La contribution globale de colonies à l’effort de guerre français pour la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918) s’est élevée à 555.491 soldats, dont 78.116 ont été tués et 183.903 affectés à l’arrière à l’effort de guerre économique en vue de compenser l’enrôlement de soldats français sur le front (1). L’Algérie, à elle seule, a fourni 173.000 combattants musulmans, dont 23.000 ont été tués, et 76.000 travailleurs ont participé à l’effort de guerre, en remplacement des soldats français partis au front. La contribution totale des trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) s’est élevée à 256.778 soldats, 26.543 tués et 129.368 travailleurs. L’Afrique noire (Afrique occidentale et Afrique équatoriale) a, pour sa part, offert 164.000 combattants dont 33.320 tués, l’Indochine 43.430combattants et 1.123 tués), L’Ile de la Réunion 14.423 combattants et 3.OOO tués, Guyanne-Antilles (23.OOO combattants, 2037 Tués).

Pour la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945): La première armée d’Afrique qui débarqua en Provence (sud de la France), le 15 août 1944, avait permis d'ouvrir un deuxième front en France après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Cette armée de 400.000 hommes, comptait 173 000 arabes et africains dans ses rangs. De juin 1940 à mai 1945, cinquante cinq (55 000) Algériens, Marocains, Tunisiens et combattants d'Afrique noire furent tués. 25 000 d'entre eux servaient dans les rangs de l'armée d'Afrique.

Durant la campagne d’Italie, marquée par la célèbre bataille de Monte Cassino, qui fit sauter le verrou vers Rome, et, à ce titre, célébrer comme la grande victoire française de la II me guerre mondiale, sur les 6.255 soldats français tués, 4.000, soit les deux étaient originaires du Maghreb et parmi les 23.5000 blessés, 15.600, soit le tiers étaient du Maghreb. Ahmad Ben Bella, un des futurs chef de file de la guerre d’indépendance algérienne et premier président de l’Algérie indépendante figurait parmi les blessés de la bataille de Monte Cassino. Il en est de même de la campagne d’Allemagne, sur les 9.237 tués, 3.620 étaient des enrôlés du Maghreb, et sur les 34.714 blessés, 16.531 étaient Maghrébins.

2- «Les oubliés de la République», la permanence d’une posture raciste.

Le maintien d’une pratique discriminatoire dans la rétribution des anciens combattants d’origine non française traduit le mépris de la France à l’égard de ses anciens servants, et pis, à l’égard de ses propres principes. Elle porte la marque d’un racisme institutionnel subliminal dans le droit fil des notations des travailleurs coloniaux de l’entre deux guerres (1919-1939). A l’instar d’une cotation boursière sur un marché de bétail, ceux-ci les étaient déjà à l’époque crédités de points, avec les responsabilités et rétributions y afférentes, en fonction de leur nationalité et de leur race avec de subtiles distinctions selon leur lieu de provenance. Ainsi le Chinois se situait au bas de la hiérarchie, sa production évaluée à 6 sur une échelle où le Marocain était placé à 8, l’Algérien (arabe), le Kabyle et le Grec à 10, l’Italien et l’ Espagnol à 12, alors que le Français se trouvait dans tous les classements naturellement au sommet de la hiérarchie avec une note inégalable de 20 sur 20. Score jamais enregistré par aucune autre nationalité, sous aucun autre ciel, dans aucune autre compétition (2).

La France a décidé de geler le montant des retraites des combattants étrangers en raison du poids financier que cette charge représentait pour le budget français, habillant cette mesure économique de considérations morales: geler le niveau de la retraite à la date de l’indépendance de leur pays respectif pour marquer la scission d’avec la métropole. Ce geste symbolique de rupture occulte le fait que les anciens combattants avaient servi leur colonisateur et non leur pays d’origine.

Argument fallacieux s’il en est, il ne résiste pas à l’analyse pas plus que l’argument de rechange qui relevait, lui aussi, de la pure casuistique: Le gel de pensions à leur niveau de l‘accession à l’indépendance du pays concerné évitait que les retraités indigènes ne disposent de revenus plus importants que leurs compatriotes non combattants de leur pays d’origine, afin de prévenir toute déstabilisation de leur environnement local. Une sorte de nivellement par le bas enrobé du pompeux mot de «cristallisation», par analogie au phénomène chimique.

Les circonvolutions juridiques ne changeront rien à la réalité des choses, et, au-delà des considérations économiques, la décision française induit implicitement un jugement moral sur la valeur respective du sang français et du sang indigène sur la bourse des valeurs entre des frères d’armes qui encourrait pourtant à l’époque le même péril dans un même combat. Comment justifier, sinon, cette discrimination dans le traitement d’un ancien combattant français qui perçoit 600 euro par mois d’indemnités, d’un sénégalais 100 euro par mois ou, pis, d’un marocain qui a droit à 60 euro par mois, soit dix fois moins que le français, sous réserve d’une obligation de résidence de neuf mois par France par an.

N’en déplaise à personne, la disparité des retraites constitue sans contestation possible une forme insidieuse de la diversité à la française ancrée durablement dans la conscience nationale et que le président Nicolas Sarkozy se propose de réactualiser comme antidote au principe fondateur de la République française, le principe d’égalité. La pension de retraite des anciens combattants indigènes apparaît ainsi comme un salaire ethnique, inique et cynique. Une discrimination injustifiable tant au niveau du droit que de la morale, en ce qu’elle aboutit à pénaliser des étrangers pour leur suppléance de la défaillance des Français dans la défense de leur propre territoire national. Une double peine en somme en guise de gratitude.

Son maintien, en dépit des critiques, signe la permanence de la filiation gobino-darwiniste du corpus juridique français matérialisée par la codification du Code Noir de l’esclavage (pour le continent noir) et le Code de l’Indigénat (pour les musulmans d’Algérie), au XVIIIe et XIXe siècle.

Une filiation confirmée au XXe siècle par la mise en œuvre d’une théorie raciale des valeurs avec la notation des travailleurs coloniaux selon un critère ethnique, la mise sur pied des »zoos humains» de même que d’un «bureau des affaires nord africaines» dans l’entre deux guerre (1919-1939), précurseur du «Commissariat aux affaires juives» et de l’imposition de «l’étoile jaune» sous le régime de Vichy (1940-1944). Une filiation réitérée, enfin, au XXIe siècle, par la discrimination salariale des anciens combattants basanés et le test ADN pour le regroupement familial des travailleurs expatriés de l’ère sarkozy.

Cette approche raciale est en contradiction avec la contribution des peuples basanés à la liberté de la France et à sa reconstruction, en contradiction aussi avec les principes universalistes que la «Patrie des Droits de l’Homme» ambitionne de véhiculer à travers le monde, une théorie qui dessert enfin la France et son obère son discours humaniste.

3- Du rôle positif des colonisés par rapport à leur colonisateur

La France, pour douloureux que soit ce constat pour notre amour propre national, a été le seul grand pays européen à l’articulation majeure des deux grands fléaux de l’Occident de l’époque contemporaine, «les penchants criminels de l’Europe démocratique» (4), la traite négrière et l’extermination des Juifs, contrairement à la Grande Bretagne qui a pratiqué la traite négrière exclusivement, sans aucunement participé à l’extermination des Juifs, contrairement même à l’Allemagne qui a conçu et réalisé, elle, la solution finale de la question juive, mais sans participation significative à la traité négrière.

Elle se distingue aussi des autres grands pays occidentaux non seulement dans le traitement réservé à ses anciens combattants indigènes, mais aussi dans sa dette morale à leur égard. Jamais pays au monde n’a été autant que la France redevable de sa liberté aux colonies, jamais pays au monde n’a pourtant autant que la France réprimé ses libérateurs souvent de manière compulsive.

Là réside le paradoxe de la France: Par deux fois en un même siècle, phénomène rarissime dans l’histoire, ces soldats de l’avant, les avant-gardes de la mort et de la victoire auront été embrigadés dans des conflits qui leur étaient, étymologiquement, totalement étrangers, dans une « querelle de blancs », avant d’être rejetés, dans une sorte de catharsis, dans les ténèbres de l’infériorité, renvoyés à leur condition subalterne, sérieusement réprimés aussitôt leur devoir accompli, comme ce fut le cas d’une manière suffisamment répétitive pour ne pas être un hasard, à Sétif (Algérie), en 1945, cruellement le jour de la victoire alliée de la seconde Guerre Mondiale, au camp de Thiaroye (Sénégal) en 1946, et, à Madagascar, en 1947, enfin, au Cameroun, sans doute à titre de rétribution pour leur concours à l’effort de guerre français.

En Grande Bretagne, contrairement à la France, la contribution ultramarine à l’effort de guerre anglais a été de nature paritaire, le groupe des pays anglo-saxons relevant de la population Wasp (White Anglo Saxon Protestant), -Canada, Australie, Nouvelle Zélande-, a fourni des effectifs sensiblement égaux aux peuples basanés de l’empire britannique (indiens, pakistanais etc.). Il s’en est suivi la proclamation de l’Indépendance de l’Inde et du Pakistan en 1948, au sortir de la guerre, contrairement, là aussi, à la France qui s’engagera dans dix ans de ruineuses guerres coloniales (Indochine, Algérie).

Autre paradoxe, leur stigmatisation par le terme «Bougnoule» (5), terme pourtant qui tire ainsi son origine de l’expression argotique de cette supplique ante mortem. Par un dévoiement de la pensée sans doute unique au monde, la revendication ultime préludant au sacrifice suprême -«Aboul Gnoul, apporte l’alcool»- le breuvage galvaniseur de l’assaut des lignes ennemies, finira par constituer la marque d’une stigmatisation absolue de ceux qui auront massivement contribué, à deux reprises, au péril de leur vie, à vaincre, paradoxalement, les oppresseurs de leurs propres oppresseurs.

Dans les ouvrages français, le calvaire de leur dépersonnalisation et leur combat pour la restauration de leur identité et de leur dignité se résumeront à cette définition laconique: «Le bougnoule, nom masculin apparu en 1890, signifie noir en langue Wolof (dialecte du Sénégal). Donné familièrement par des blancs du Sénégal aux noirs autochtones, ce nom deviendra au XX me siècle une appellation injurieuse donnée par les Européens d’Afrique du Nord aux Nord-Africains. Synonyme de bicot et de raton». Un glissement sémantique du terme bougnoule s’opérera au fil du temps pour englober, bien au delà de l’Afrique du Nord, l’ensemble de la France, tous les «mélanodermes», arabo-berbères et négro-africains, pour finir par s’ancrer dans le tréfonds de la conscience comme la marque indélébile d’un dédain absolu, alors que parallèlement, par extension du terme raton qui lui est synonyme, le langage courant désignait par «ratonnade» une technique de répression policière sanctionnant le délit de faciès.

Bougnoule finira par confondre dans la même infamie tous les métèques de l’Empire, piétaille de la République, promus au rang de défenseurs occasionnels de la Patrie, qui étaient en fait les défenseurs essentiels d’une patrie qui s’est toujours voulue distincte dans le concert des nations, qui se distinguera parfois d’une façon hideuse, traînant tel un boulet, Vichy, l’Algérie, la collaboration, la délation, la déportation et la torture, les pages honteuses de son histoire, peinant des décennies durant à expurger son passé, et, pour avoir tardé à purger son passif, en paiera le prix en termes de magistère moral.......

Un pays qui ignore son histoire a tendance à la répétition et les opérations de récupération paraissent inopérantes pour la pédagogie nationale. Il en va du salaire ethnique des anciens combattants «basanés» comme de l’exaltation du martyr du jeune résistant communiste Guy Môquet (6) qui demeurera, lui aussi sans portée thérapeutique aussi longtemps que ne seront dénoncés, ses bourreaux, ceux qui ont inscrit son nom sur la liste des suspects comme ceux qui l‘ont livré aux Allemands, c'est-à-dire la police française et le ministre de l’intérieur de l’époque, le lointain prédécesseur de Nicolas Sarkozy auteur de cette mystification mémorielle. ...

De la même manière que les marronniers sur les oubliés de la République continueront de relever d’un pur exercice de style aussi longtemps que le silence sera maintenue sur la rémunération ethnique comme la face hideuse du racisme institutionnel français.

Références

1- Cf.: «L’Empire dans la guerre» publication du service historique de l’armée, dont le document mentionne le critère religieux des soldats originaires d’Afrique. Ce document est publié en annexe du livre «Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français», René Naba/ Harmattan 2002

2- «Une théorie raciale des valeurs? Démobilisation des travailleurs immigrés et mobilisation des stéréotypes en France à la fin de la grande guerre» par Mary Lewis, enseignante à la New York University, in «L’invention des populations», ouvrage collectif sous la direction d’Hervé Le Bras (Editions Odile Jacob).

3- «La France dans toutes ses déclinaisons, A propos du rôle positif de la colonisation: Déconstruction des mythes fondateurs de la grandeur française» Cf. :«De notre envoyé spécial, un correspondant sur le théâtre du monde» René Naba Harmattan Mai 2009

4- «Les penchants criminels de l’Europe démocratique»- Jean Claude Milner - Editions Verdier 2003

5- A propos du terme Bougnoule, ses origines, sa définition et sa portée symbolique: http://latelevisionpaysanne.fr/video.php?lirevideo=109#109

Et dans sa version mixée en reggae : http://www.jamendo.com/us/album/972/

6- «Cf.: «Comment Nicolas Sarkozy écrit l’Histoire de France» de l’affaire Dreyfus à Jean Jaurès à Guy Môquet, au plateau de Glières. Par Laurence de Cock, Fanny Madeleine, Nicolas Offenstadt et Sophie Wahnic- Editions Agone 2008.

René Naba : Ancien responsable du monde arabo-musulman au service diplomatique de l’Agence France Presse, ancien conseiller du Directeur Général de RMC/Moyen orient, chargé de l’information, est l’auteur notamment des ouvrages suivants : —« Liban: chroniques d’un pays en sursis » (Éditions du Cygne); « Aux origines de la tragédie arabe"- Editions Bachari 2006.; "Du bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français"- Harmattan 2002. « Rafic Hariri, un homme d’affaires, premier ministre » (Harmattan 2000); « Guerre des ondes, guerre de religion, la bataille hertzienne dans le ciel méditerranéen » (Harmattan 1998).

Après avoir vu le film « Indigènes » de Rachid Bouchaber, qui sort en salles aujourd’hui, Jacques Chirac devrait annoncer dans les prochains jours un alignement des pensions des anciens combattants des ex-colonies françaises sur celles des anciens combattants français. Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, juge désormais urgente la suppression de cette "injustice", qui concerne environ 100 000 personnes.

Après avoir vu le film « Indigènes » de Rachid Bouchaber, qui sort en salles aujourd’hui, Jacques Chirac devrait annoncer dans les prochains jours un alignement des pensions des anciens combattants des ex-colonies françaises sur celles des anciens combattants français. Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mekachera, juge désormais urgente la suppression de cette "injustice", qui concerne environ 100 000 personnes.