Le colonialisme français en question

L’histoire de la colonisation est un processus de conquête porté par d’autres motifs que le commerce, et que l’on regarde ce qu’il y a sous les concepts de "grandeur de la France" ou de "génie civilisateur". Il apparaît que la colonisation, comme phénomène pour une nation ou ses représentants d’appropriation des ressources d’autrui, est un fonctionnement qui a pour conséquence la plus durablement ancrée dans les mentalités, les préjugés racistes et l'autodénigrement. Certes, il est plus facile de juger après coup, mais l’esprit qui préside à la colonisation est aussi bien porteur de bonnes intentions, qu’il est nourri de préjugés raciaux partagés par le plus grand nombre.

Première époque : déportations

Le colonialisme français débute dans le sillage des Grandes découvertes. Jacques Cartier au Canada ou Pierre Belain d’Esnambuc aux Antilles sont à l’origine de l’implantation de colons français pour exploiter les ressources naturelles des colonies. La systématisation de la traite des nègres fait des colonies françaises d’Amérique et l’île Bourbon (aujourd’hui la Réunion) des mines d’or pour les planteurs, négociants, armateurs ou autres aventuriers. Bordeaux, Nantes ou La Rochelle prospèrent au XVIIIe siècle. On estime à plusieurs dizaines de millions, le nombre d’hommes et de femmes qui ont été l’objet de ce commerce

Deuxième époque : exploitation

Au XIXe siècle, on entre dans un nouveau cycle. Les explorations continuent et les grandes puissances européennes, dont la France, prennent pied plus profondément sur le continent africain avec la conquête de l’Algérie (à partir de 1830), et plus au sud ; puis en Asie et dans le Pacifique.En 1931, au moment de la fameuse exposition coloniale, l’empire colonial français s’étend sur des millions de km2, plaçant sous l’autorité française plus de cent ethnies différentes et plusieurs millions d’âmes. La France est alors la deuxième puissance coloniale, après la Grande-Bretagne. Si la France reste majoritairement un pays rural malgré la révolution industrielle, elle puise largement dans les ressources de ses colonies : ivoire, canne à sucre, coton, épices, café, métaux divers etc.La France coloniale, c’est en fait deux univers. D’un côté, une administration qui fait de vastes territoires de véritables résidences secondaires, d’un autre, une entreprise d’occidentalisation et de modernisation qui rend plus accessible, la médecine et de nouvelles technologies. S’il n’y a pas de discrimination légale comme dans les colonies britanniques, les colons n’en constituent pas moins une nouvelle noblesse, jalouse de ses prérogatives, allant même jusqu’à s’opposer à la République quand il s’agit de les défendre.Les autochtones trouvent ainsi plus de bienveillance du côté d’une métropole souvent lointaine que du côté des blancs locaux. Pour autant, de gré ou de force, ils participent aux combats de leur mère patrie adoptive. Les tirailleurs sénégalais, les tabors marocains et autres spahis ont de leur sang abreuvés les sillons de la Somme, du Chemin des Dames ou de Monte Cassino.

Troisième époque : aliénation

Dans le même temps, à la suite des travaux de Lamarck, Darwin et Gobineau, l’idée que les races sont inégales et que la " race blanche " est supérieure aux autres se répand en même temps que l’idée de la mission civilisatrice de la France. Alors que la République a trouvé dans la religion le dernier avatar de l’Ancien régime encore tiède et qu’il faut abattre, elle trouve une nouvelle foi en elle-même, et de nouveaux missionnaires, plus ou moins zélés, plus ou moins " éclairés ". La France coloniale, forte de sa puissance est consciente qu’elle s’enrichit de la cohabitation de plusieurs cultures sous un même drapeau. Se construit une image d’Epinal, version moderne du " bon sauvage " dont on apprécie le fait qu’il est devenu un occidental grâce au génie français. Pour autant, il ne sera jamais l’égal d’un Blanc. On savoure cette espèce d’ "anthropomorphisme" : l’adoption plus ou moins adroite par ces colonisés, des manières occidentales. On construit ces icônes qui hier faisaient rire, qui aujourd’hui choquent la majorité des gens : Banania, c’est aussi bien la marque, que le personnage, puisqu’il a la même couleur que le produit dont il fait la promotion... Mais, la France est le pays des droits de l’homme. Et cet autre génie français ouvre de nouveaux horizons à des colonisés qui sauront prendre exemple sur " nos ancêtres les Gaulois ". Ils s’appellent Messali Hadj, Ho Chi Minh, Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor ou Frantz Fanon...

Quatrième époque : Emancipations ?

Y a t-il un néocolonialisme français ? Après l’émancipation politique des anciennes colonies françaises, il existe encore un rapport particulier entre la France et ces pays qui n’est pas ne même nature qu’avec d’autres nations. D’abord parce que la décolonisation ne fut pas entièrement pacifique — de même que les colonies avaient été parfois prises par la force -.La guerre d’Indochine, si elle paru lointaine aux métropolitains, n’en fut pas moins une défaite militaire pour la France alors que la Guerre d’Algérie représente un vrai traumatisme. La proximité géographique, la victoire militaire qui n’empêcha ni une défaite politique, ni une crise de régime, ni une guerre civile larvée, sont autant d’éléments qui contribuent à reléguer, souvent avec raison les nostalgiques de l’âge colonial au rang des conservateurs, des réactionnaires et bientôt des racistes.Le maintien d’une zone d’influence française incluant les anciennes colonies ou la realpolitik et le cynisme, la raison d’état et les intérêts économiques dont Jacques Foccart, Bob Denard et Elf sont les symboles les plus évocateurs ont supplanté les droits de l’homme dans des pays où la démocratie à l’occidentale a du mal à s’enraciner.

Pour aller plus loin

AMERE PATRIE ,LA FRANCE NON RECONNAISSANTE

DE NOMBREUX COMBATS SONT A MENER DANS LA SOCIETE DANS LAQUELLE NOUS VIVONS;J'AI CHOISI LE MIEN :LA BATAILLE CONTRE L'INJUSTICE.

DANS CET ORDRE D'IDEE,UN DE MES CHEVAUX DE BATAILLE EST LA SITUATION DES ANCIENS COMBATTANTS AFRICAINS TRAHIS PAR LA FRANCE.

LA FRANCE SE DOIT UN DEVOIR DE MEMOIRE AFIN QUE JUSTICE SOIT RENDUE AUX CENTAINES DE MILLIERS D'AFRICAINS MORTS POUR UN PAYS QU'ILS CROYAIENT LEUR PATRIE.

AINSI C'EST PAR CENTAINES DE MILLIERS QUE DES SOLDATS D'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE ,D'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ,D'AFRIQUE DU NORD FRANCAISE (MAROC,ALGERIE,TUNISIE),ONT ETE CONSCRITS DANS L'ARMEE FRANCAISE.

PLUS DE 2.5 MILLIONS SONT MORTS EN FRANCE DANS LA SOMME,A VERDUN....,A BIR HAKEIM EN LYBIE.

CE DEVOIR DE MEMOIRE SERA RETABLI QUAND LA FRANCE RECONNAITRA LA CITOYENNETE FRANCAISE IPSO FACTO AUX DERNIERS SURVIVANTS AINSI QU'AUX ENFANTS , PETITS ENFANTS ET ARRIERES PETITS ENFANTS DE CES HEROS AFRICAINS QUI ONT VERSE LEUR SANG POUR QUE LA FRANCE DEMEURE UN PAYS LIBRE.

COMBATTRE LA FALSIFICATION DE L'HISTOIRE TEL EST AUSSI L'AUTRE BUT DE MON BLOGUE.

LA VERITE SUR CES FAITS HEROIQUES DES VALEUREUX TIRAILLEURS AFRICAINS DEVRA AUSSI ETRE RELATEE DANS TOUS LES LIVRES D'HISTOIRE DE FRANCE ET DE NAVARRE.

CE BLOGUE EST DEDIE A LA MEMOIRE DE TOUS CES HEROS AFRICAINS DES DEUX PREMIERES GUERRES MONDIALES AUJOURDHUI DISPARUS ET AUX SURVIVANTS DES GUERRES ( 1939-45), D'INDOCHINE ET D'ALGERIE.

E. do REGO

LA DETTE DE SANG DE LA FRANCE

NOUS SOMMES LÀ POUR DÉFENDRE CES CENTAINES DE MILLIERS DE TIRAILLEURS AFRICAINS ET QUOIQUE QU'IL ARRIVE,NOUS PERPÉTUERONS LEUR MEMOIRE POUR LES GÉNÉRATIONS A VENIR.

LA FRANCE DOIT PAYER SA DETTE DE SANG DUE AUX TIRAILLEURS AFRICAINS MORTS POUR ELLE .

LA MOINDRE CHOSE QUE CETTE FRANCE DITE DES DROITS DE L'HOMME SE DOIT DE FAIRE :

RECONNAITRE ET ACCORDER IPSO FACTO LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE DE PLEIN DROIT AUX TIRAILLEURS AFRICAINS MORTS ,AUX SURVIVANTS ET AUX DESCENDANTS DE TOUS CES SOLDATS AFRICAINS QUI SE SONT LEVÉS COMME UN SEUL HOMME POUR SAUVER LA FRANCE DE LA BARBARIE EUROPÉENNE.

E. do REGO

Hommage au tirailleurs sénégalais Slam par Manu poéme de léopold Senghor

Hommage aux Tirailleurs Africains

ekodafrik.net- Hommage aux Tirailleurs Africains

Video sent by ekodafrik

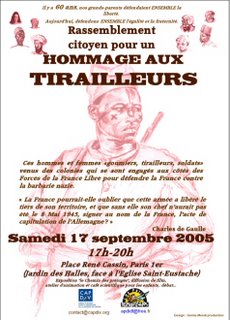

Depuis un certain nombre d’années, à l’initiative de l'AMAF (Amis de l'Afrique Francophone), de l'ANEB (Association Nationale des Elus Des Banlieues) et de plusieurs autres associations, un hommage solennel est rendu aux Tirailleurs Africains morts pour la France. Ce 8 mai 2007, une cérémonie a eu lieu au Tata Sénégalais de Chasselay (69) en présence des autorités. Plusieurs gerbes ont été déposées en souvenir de ces vaillants combattants. Il est à rappeler que ces derniers combattaient encore pendant que les Allemands défilaient déjà en plein centre de Lyon puisque la ville avait été déclarée «ouverte» par le Maire Edouard HERRIOT. Tous ces combattants appartenaient à la 3ème compagnie du 25ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais. Ces vaillants soldats sont la FIERTE des Noirs de France au moment où certains ont tendance à croire qu’ils sont les seuls dépositaires de «l’identité nationale». Dans le reportage vidéo, vous pourrez voir les réactions du doyen BALDE (ancien combattant de Guinée), Sabiha AHMINE (Adjointe au Maire de Lyon), Hassan DIALLO (Conseiller du Président du Niger), Reski SEBAÏ (Lycée Al Kindi), Bacary GOUDIABY (Akody sur Radio Pluriel 91.5 fm Lyon), Azzedine GACI (président du conseil régional du culte musulman Rhône-Alpes) et le Père DELORME.

LES OUBLIÉS DE LA RÉPUBLIQUE

Par René Naba | |

Le 16 juin 2009 | |

Photographies Philippe Guionie, Prix Roger Pic 2008 pour son portfolio Le tirailleur et les trois fleuves. Ouvrage : Anciens combattants africains, Éd. Les Imaginayres La France qui se refuse aux statistiques ethniques comme contraires aux principes fondateurs de la République française (Egalité et Fraternité), est, en fait, un ferme partisan de cette pratique discriminatoire dans la rétribution de ses anciens combattants d’origine non française, et, même au-delà, dans la mobilité sociale des diverses composantes de la société française. Pour mémoire, le bilan des pertes indigènes pour les deux grandes guerres mondiales du XX e siècle, s’est élevé, rien que pour les tués, à 113.000 morts, soit autant que la population conjuguée des villes de Vitrolles et d’Orange, les deux anciens fiefs du Front National. Il n’était pas alors question de «seuil de tolérance», encore moins de test ADN, ni de charters de la honte, mais de sang à verser à profusion, comme en témoigne le tableau suivant: 1-La contribution globale des colonies à l’effort de guerre français La contribution globale de colonies à l’effort de guerre français pour la 1ère Guerre Mondiale (1914-1918) s’est élevée à 555.491 soldats, dont 78.116 ont été tués et 183.903 affectés à l’arrière à l’effort de guerre économique en vue de compenser l’enrôlement de soldats français sur le front (1). L’Algérie, à elle seule, a fourni 173.000 combattants musulmans, dont 23.000 ont été tués, et 76.000 travailleurs ont participé à l’effort de guerre, en remplacement des soldats français partis au front. La contribution totale des trois pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) s’est élevée à 256.778 soldats, 26.543 tués et 129.368 travailleurs. L’Afrique noire (Afrique occidentale et Afrique équatoriale) a, pour sa part, offert 164.000 combattants dont 33.320 tués, l’Indochine 43.430combattants et 1.123 tués), L’Ile de la Réunion 14.423 combattants et 3.OOO tués, Guyanne-Antilles (23.OOO combattants, 2037 Tués). Pour la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945): La première armée d’Afrique qui débarqua en Provence (sud de la France), le 15 août 1944, avait permis d'ouvrir un deuxième front en France après le débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Cette armée de 400.000 hommes, comptait 173 000 arabes et africains dans ses rangs. De juin 1940 à mai 1945, cinquante cinq (55 000) Algériens, Marocains, Tunisiens et combattants d'Afrique noire furent tués. 25 000 d'entre eux servaient dans les rangs de l'armée d'Afrique. 2- «Les oubliés de la République», la permanence d’une posture raciste. Le maintien d’une pratique discriminatoire dans la rétribution des anciens combattants d’origine non française traduit le mépris de la France à l’égard de ses anciens servants, et pis, à l’égard de ses propres principes. Elle porte la marque d’un racisme institutionnel subliminal dans le droit fil des notations des travailleurs coloniaux de l’entre deux guerres (1919-1939). A l’instar d’une cotation boursière sur un marché de bétail, ceux-ci les étaient déjà à l’époque crédités de points, avec les responsabilités et rétributions y afférentes, en fonction de leur nationalité et de leur race avec de subtiles distinctions selon leur lieu de provenance. Ainsi le Chinois se situait au bas de la hiérarchie, sa production évaluée à 6 sur une échelle où le Marocain était placé à 8, l’Algérien (arabe), le Kabyle et le Grec à 10, l’Italien et l’ Espagnol à 12, alors que le Français se trouvait dans tous les classements naturellement au sommet de la hiérarchie avec une note inégalable de 20 sur 20. Score jamais enregistré par aucune autre nationalité, sous aucun autre ciel, dans aucune autre compétition (2). La France a décidé de geler le montant des retraites des combattants étrangers en raison du poids financier que cette charge représentait pour le budget français, habillant cette mesure économique de considérations morales: geler le niveau de la retraite à la date de l’indépendance de leur pays respectif pour marquer la scission d’avec la métropole. Ce geste symbolique de rupture occulte le fait que les anciens combattants avaient servi leur colonisateur et non leur pays d’origine. Argument fallacieux s’il en est, il ne résiste pas à l’analyse pas plus que l’argument de rechange qui relevait, lui aussi, de la pure casuistique: Le gel de pensions à leur niveau de l‘accession à l’indépendance du pays concerné évitait que les retraités indigènes ne disposent de revenus plus importants que leurs compatriotes non combattants de leur pays d’origine, afin de prévenir toute déstabilisation de leur environnement local. Une sorte de nivellement par le bas enrobé du pompeux mot de «cristallisation», par analogie au phénomène chimique. Les circonvolutions juridiques ne changeront rien à la réalité des choses, et, au-delà des considérations économiques, la décision française induit implicitement un jugement moral sur la valeur respective du sang français et du sang indigène sur la bourse des valeurs entre des frères d’armes qui encourrait pourtant à l’époque le même péril dans un même combat. Comment justifier, sinon, cette discrimination dans le traitement d’un ancien combattant français qui perçoit 600 euro par mois d’indemnités, d’un sénégalais 100 euro par mois ou, pis, d’un marocain qui a droit à 60 euro par mois, soit dix fois moins que le français, sous réserve d’une obligation de résidence de neuf mois par France par an. N’en déplaise à personne, la disparité des retraites constitue sans contestation possible une forme insidieuse de la diversité à la française ancrée durablement dans la conscience nationale et que le président Nicolas Sarkozy se propose de réactualiser comme antidote au principe fondateur de la République française, le principe d’égalité. La pension de retraite des anciens combattants indigènes apparaît ainsi comme un salaire ethnique, inique et cynique. Une discrimination injustifiable tant au niveau du droit que de la morale, en ce qu’elle aboutit à pénaliser des étrangers pour leur suppléance de la défaillance des Français dans la défense de leur propre territoire national. Une double peine en somme en guise de gratitude. Son maintien, en dépit des critiques, signe la permanence de la filiation gobino-darwiniste du corpus juridique français matérialisée par la codification du Code Noir de l’esclavage (pour le continent noir) et le Code de l’Indigénat (pour les musulmans d’Algérie), au XVIIIe et XIXe siècle. Cette approche raciale est en contradiction avec la contribution des peuples basanés à la liberté de la France et à sa reconstruction, en contradiction aussi avec les principes universalistes que la «Patrie des Droits de l’Homme» ambitionne de véhiculer à travers le monde, une théorie qui dessert enfin la France et son obère son discours humaniste. 3- Du rôle positif des colonisés par rapport à leur colonisateur La France, pour douloureux que soit ce constat pour notre amour propre national, a été le seul grand pays européen à l’articulation majeure des deux grands fléaux de l’Occident de l’époque contemporaine, «les penchants criminels de l’Europe démocratique» (4), la traite négrière et l’extermination des Juifs, contrairement à la Grande Bretagne qui a pratiqué la traite négrière exclusivement, sans aucunement participé à l’extermination des Juifs, contrairement même à l’Allemagne qui a conçu et réalisé, elle, la solution finale de la question juive, mais sans participation significative à la traité négrière. Elle se distingue aussi des autres grands pays occidentaux non seulement dans le traitement réservé à ses anciens combattants indigènes, mais aussi dans sa dette morale à leur égard. Jamais pays au monde n’a été autant que la France redevable de sa liberté aux colonies, jamais pays au monde n’a pourtant autant que la France réprimé ses libérateurs souvent de manière compulsive. Là réside le paradoxe de la France: Par deux fois en un même siècle, phénomène rarissime dans l’histoire, ces soldats de l’avant, les avant-gardes de la mort et de la victoire auront été embrigadés dans des conflits qui leur étaient, étymologiquement, totalement étrangers, dans une « querelle de blancs », avant d’être rejetés, dans une sorte de catharsis, dans les ténèbres de l’infériorité, renvoyés à leur condition subalterne, sérieusement réprimés aussitôt leur devoir accompli, comme ce fut le cas d’une manière suffisamment répétitive pour ne pas être un hasard, à Sétif (Algérie), en 1945, cruellement le jour de la victoire alliée de la seconde Guerre Mondiale, au camp de Thiaroye (Sénégal) en 1946, et, à Madagascar, en 1947, enfin, au Cameroun, sans doute à titre de rétribution pour leur concours à l’effort de guerre français. En Grande Bretagne, contrairement à la France, la contribution ultramarine à l’effort de guerre anglais a été de nature paritaire, le groupe des pays anglo-saxons relevant de la population Wasp (White Anglo Saxon Protestant), -Canada, Australie, Nouvelle Zélande-, a fourni des effectifs sensiblement égaux aux peuples basanés de l’empire britannique (indiens, pakistanais etc.). Il s’en est suivi la proclamation de l’Indépendance de l’Inde et du Pakistan en 1948, au sortir de la guerre, contrairement, là aussi, à la France qui s’engagera dans dix ans de ruineuses guerres coloniales (Indochine, Algérie). Autre paradoxe, leur stigmatisation par le terme «Bougnoule» (5), terme pourtant qui tire ainsi son origine de l’expression argotique de cette supplique ante mortem. Par un dévoiement de la pensée sans doute unique au monde, la revendication ultime préludant au sacrifice suprême -«Aboul Gnoul, apporte l’alcool»- le breuvage galvaniseur de l’assaut des lignes ennemies, finira par constituer la marque d’une stigmatisation absolue de ceux qui auront massivement contribué, à deux reprises, au péril de leur vie, à vaincre, paradoxalement, les oppresseurs de leurs propres oppresseurs. Dans les ouvrages français, le calvaire de leur dépersonnalisation et leur combat pour la restauration de leur identité et de leur dignité se résumeront à cette définition laconique: «Le bougnoule, nom masculin apparu en 1890, signifie noir en langue Wolof (dialecte du Sénégal). Donné familièrement par des blancs du Sénégal aux noirs autochtones, ce nom deviendra au XX me siècle une appellation injurieuse donnée par les Européens d’Afrique du Nord aux Nord-Africains. Synonyme de bicot et de raton». Un glissement sémantique du terme bougnoule s’opérera au fil du temps pour englober, bien au delà de l’Afrique du Nord, l’ensemble de la France, tous les «mélanodermes», arabo-berbères et négro-africains, pour finir par s’ancrer dans le tréfonds de la conscience comme la marque indélébile d’un dédain absolu, alors que parallèlement, par extension du terme raton qui lui est synonyme, le langage courant désignait par «ratonnade» une technique de répression policière sanctionnant le délit de faciès. Bougnoule finira par confondre dans la même infamie tous les métèques de l’Empire, piétaille de la République, promus au rang de défenseurs occasionnels de la Patrie, qui étaient en fait les défenseurs essentiels d’une patrie qui s’est toujours voulue distincte dans le concert des nations, qui se distinguera parfois d’une façon hideuse, traînant tel un boulet, Vichy, l’Algérie, la collaboration, la délation, la déportation et la torture, les pages honteuses de son histoire, peinant des décennies durant à expurger son passé, et, pour avoir tardé à purger son passif, en paiera le prix en termes de magistère moral....... Un pays qui ignore son histoire a tendance à la répétition et les opérations de récupération paraissent inopérantes pour la pédagogie nationale. Il en va du salaire ethnique des anciens combattants «basanés» comme de l’exaltation du martyr du jeune résistant communiste Guy Môquet (6) qui demeurera, lui aussi sans portée thérapeutique aussi longtemps que ne seront dénoncés, ses bourreaux, ceux qui ont inscrit son nom sur la liste des suspects comme ceux qui l‘ont livré aux Allemands, c'est-à-dire la police française et le ministre de l’intérieur de l’époque, le lointain prédécesseur de Nicolas Sarkozy auteur de cette mystification mémorielle. ... De la même manière que les marronniers sur les oubliés de la République continueront de relever d’un pur exercice de style aussi longtemps que le silence sera maintenue sur la rémunération ethnique comme la face hideuse du racisme institutionnel français. Références 1- Cf.: «L’Empire dans la guerre» publication du service historique de l’armée, dont le document mentionne le critère religieux des soldats originaires d’Afrique. Ce document est publié en annexe du livre «Du Bougnoule au sauvageon, voyage dans l’imaginaire français», René Naba/ Harmattan 2002 2- «Une théorie raciale des valeurs? Démobilisation des travailleurs immigrés et mobilisation des stéréotypes en France à la fin de la grande guerre» par Mary Lewis, enseignante à la New York University, in «L’invention des populations», ouvrage collectif sous la direction d’Hervé Le Bras (Editions Odile Jacob). 3- «La France dans toutes ses déclinaisons, A propos du rôle positif de la colonisation: Déconstruction des mythes fondateurs de la grandeur française» Cf. :«De notre envoyé spécial, un correspondant sur le théâtre du monde» René Naba Harmattan Mai 2009 4- «Les penchants criminels de l’Europe démocratique»- Jean Claude Milner - Editions Verdier 2003 5- A propos du terme Bougnoule, ses origines, sa définition et sa portée symbolique: http://latelevisionpaysanne.fr/video.php?lirevideo=109#109 Et dans sa version mixée en reggae : http://www.jamendo.com/us/album/972/ 6- «Cf.: «Comment Nicolas Sarkozy écrit l’Histoire de France» de l’affaire Dreyfus à Jean Jaurès à Guy Môquet, au plateau de Glières. Par Laurence de Cock, Fanny Madeleine, Nicolas Offenstadt et Sophie Wahnic- Editions Agone 2008.

| |

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que l'auteur et ne reflètent pas nécessairement celles du Centre de recherche sur la mondialisation. Pour devenir membre du Centre de recherche sur la mondialisation Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission d'envoyer la version intégrale ou des extraits d'articles du site www.mondialisation.ca à des groupes de discussions sur Internet, dans la mesure où les textes et les titres ne sont pas modifiés. La source doit être citée et une adresse URL valide ainsi qu'un hyperlien doivent renvoyer à l'article original du CRM. Les droits d'auteur doivent également être cités. Pour publier des articles du Centre de Recherche sur la mondialisation en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez: crgeditor@yahoo.com www.mondialisation.ca www.mondialisation.ca contient du matériel protégé par les droits d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation. Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif et est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des fins éducatives. Si vous désirez utiliser du matériel protégé par les droits d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez demander la permission au détenteur de ces droits. Pour les médias: crgeditor@yahoo.com © Droits d'auteurs René Naba, Le blog de René Naba, 2009 L'adresse url de cet article est: www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAB20090616&articleId=13988 | |

© Copyright 2005-2008 Mondialisation.ca Web site engine by Polygraphx Multimedia © Copyright 2005-2008 | |

INVITEZ VOS AMIS A JOINDRE LE GROUPE TIRAILLEURS AFRICAINS SUR FACEBOOK;

http://www.facebook.com/group.php?gid=43565411931

Wikio

TIRAILLEURS AFRICAINS EN IMAGES

AMERE PATRIE

DE NOMBREUX COMBATS SONT A MENER DANS LA SOCIETE DANS LAQUELLE NOUS VIVONS;J'AI CHOISI LE MIEN :LA BATAILLE CONTRE L'INJUSTICE.

DANS CET ORDRE D'IDEE,UN DE MES CHEVAUX DE BATAILLE EST LA SITUATION DES ANCIENS COMBATTANTS AFRICAINS TRAHIS PAR LA FRANCE.

LA FRANCE SE DOIT UN DEVOIR DE MEMOIRE AFIN QUE JUSTICE SOIT RENDUE AUX MILLIONS D'AFRICAINS MORTS POUR UN PAYS QU'ILS CROYAIENT LEUR PATRIE.

AINSI PLUS DE 5 .5MILLIONS D'AFRICAINS DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE ,DE L'AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ,L'AFRIQUE DU NORD FRANCAISE (MAROC,ALGERIE,TUNISIE),ONT ETE CONSCRITS DANS L'ARMEE FRANCAISE.

PLUS DE 2.5 MILLIONS SONT MORTS EN FRANCE DANS LA SOMME,A VERDUN....,A BIR HAKEIM EN LYBIE.

CE DEVOIR DE MEMOIRE SERA RETABLI QUAND LA FRANCE RECONNAITRA LA CITOYENNETE FRANCAISE IPSO FACTO AUX DERNIERS SURVIVANTS AINSI QU'AUX ENFANTS , PETITS ENFANTS ET ARRIERES PETITS ENFANTS DE CES HEROS AFRICAINS QUI ONT VERSE LEUR SANG POUR QUE LA FRANCE DEMEURE UN PAYS LIBRE.

COMBATTRE LA FALSIFICATION DE L'HISTOIRE TEL EST AUSSI L'AUTRE BUT DE MON BLOGUE.

LA VERITE SUR CES FAITS HEROIQUES DES VALEUREUX TIRAILLEURS AFRICAINS DEVRA AUSSI ETRE RELATEE DANS TOUS LES LIVRES D'HISTOIRE DE FRANCE ET DE NAVARRE.

CE BLOGUE EST DEDIE A LA MEMOIRE DE TOUS CES HEROS AFRICAINS DES DEUX PREMIERES GUERRES MONDIALES AUJOURDHUI DISPARUS ET AUX SURVIVANTS DES GUERRES ( 1939-45), D'INDOCHINE ET D'ALGERIE.

E. do REGO

LA FRANCE ET SES NOIRS DEPUIS L'ESCLAVAGE

Le 10 mai 2006, la France commémore pour la première fois de

son histoire, l'abolition de l'esclavage.

France métropolitaine, aux Antilles et au Sénégal, soulève la "question

noire" qui se pose aujourd'hui.

Voir la video en cliquant sur le lien ci-dessous:

http://video.kemmiou.com/index.php?welches=view&ref=catSearch&addRef=1&wID=383&PHPSESSID=088e40ad402eea846ece816aebc6b853

NOIRS - L'IDENTITE AU COEUR DE LA QUESTION NOIRE EN FRANCE

Durée : env. 50mn

Le 10 mai 2006, la France commémore pour la première fois de son histoire, l'abolition de l'esclavage. Ce documentaire, tourné en France métropolitaine, aux Antilles et au Sénégal, soulève la "question noire" qui se pose aujourd'hui. Il s'agit d'un sujet brûlant et parfois confus découlant souvent d'une méconnaissance de l'histoire de l'esclavage et de la décolonisation entretenue dans le pays. Quels sont les effets de la traite négrière et de la colonisation dans la représentation des Noirs au sein de la société française actuelle ? Existe-t-il une histoire commune à tous les Noirs ? En quoi le travail de mémoire est-il indispensable ? Quel lien peut-il exister entre un Antillais et un descendant de tirailleur sénégalais qui se retrouvent autour de revendications semblables ? Quelle est la condition noire et où en est l'intégration de cette minorité ethnique en France ? S'appuyant sur de nombreux témoignages parmi lesquels ceux de Christiane Taubira, Disiz La Peste ou Aimé Césaire, ce film tente de répondre à ces questions. Mené sous la forme d'une enquête et ponctué d'images d'archives, il retrace aussi les différentes périodes historiques qui ont lié la France à la communauté noire.

1ère partie: http://www.dailymotion.com/visited/wanzea/video/xuc1p_noirs-1ere-partie

http://wanzea.free.fr/

Sunday, May 28, 2006

Le colonialisme français en question

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/28/2006 01:35:00 AM

0

comments

![]()

Saturday, May 27, 2006

Ainsi parlait le Général Charles de Gaulle

”C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montrent que la France est ouverte

à toutes les races et qu’elle a vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne

serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine

et de religion chrétienne.”

Ainsi parlait le Général Charles de Gaulle lors d’un entretien du 5 mars 1959, rapporté par Alain Peyrefite dans C’était de

Gaulle, t.1, Paris, De Fallois, 1994.

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/27/2006 11:22:00 PM

0

comments

![]()

LES TROIS COULEURS DE L'EMPIRE

LES TROIS COULEURS DE L'EMPIRE

(France, 2001, 70mn)

ARTE F

Réalisateur: Jean-Claude Guidicelli

Colonisée au nom de valeurs humanistes et républicaines, l'Algérie symbolisa pendant deux siècles l'utopie coloniale

française. Ce documentaire rythmé et richement documenté retrace les étapes d'une "idée coloniale" qui marque encore le

présent.

Sûre de sa mission civilisatrice et désireuse de construire un empire puissant, susceptible de rivaliser avec celui des Anglais,

la France entreprend dès 1830 de conquérir l'Algérie. Les soldats, les ingénieurs puis les colons agriculteurs s'emparent du

territoire. Massacres des opposants, expropriation des indigènes, entreprise de "désislamisation", installation d'industries et

constructions de voies de communication : tout est légitimé par une certaine idée du progrès et par la nécessité d'une

"Algérie française". Sous l'égide de l'Agence générale des colonies, créée en 1919, la colonisation est aussi affaire d'image

et de propagande. Malgré les voix discordantes, la politique coloniale s'affiche républicaine et humaniste. Elle atteint son

apogée lors de l'exposition coloniale de 1931. Défendant l'idée d'une hiérarchie entre les "races", les tenants de l'empire

vont bientôt devoir affronter les soulèvements de ceux qu'ils ont "éduqués" pendant un peu plus d'un siècle.

LES PETITS PLUS

L'utopie coloniale

Les trois couleurs de l'empire retrace les différentes étapes de l'idée coloniale en décortiquant les images de propagande,

les récits et les discours de ceux qui ont participé à cette longue entreprise "civilisatrice" (officiers, hommes politiques,

saint-simoniens...). En contrepoint sont présentées des prises de vues non officielles - moins élégantes, car souvent filmées en

Super 8, mais plus réalistes -, et des textes sans complaisance pour la politique française (récits de voyage de Maupassant,

écrits de Césaire ou de Senghor). Voulant appréhender une réalité complexe, toujours pas totalement assumée, le

documentaire cerne parfaitement le malentendu entre colonisateurs et colonisés, éclairé par le point de vue de sociologues,

d'historiens et d'anthropologues. Avec le recul, les propos et les idées sont choquants - surtout quand Jules Ferry parle de

"races inférieures" ou quand on constate que les manuels scolaires de l'époque étaient truffés d'articles racistes. Oeuvre

d'histoire plus que de mémoire, ce film tire avec pertinence les enseignements de la "dérive" de l'humanisme glorieux. Par là

même, il souligne combien l'illusion d'une supériorité de l'Occident et du christianisme sur l'Orient et l'islam peut être

dévastatrice. Un rappel salutaire, alors qu'un passé colonial non soldé et donc mal cicatrisé entretient aujourd'hui des

mémoires conflictuelles.

http://colonisation.blogspot.com/

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/27/2006 11:21:00 PM

0

comments

![]()

Reconnaissance du crime d'esclavage en 2006

Voici le texte du discours de Jacques chirac dans son intégralité:

Reconnaissance du crime d'esclavage

Dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage est une blessure. Une tragédie dont tous les continents ont été meurtris. Une

abomination perpétrée, pendant plusieurs siècles, par les Européens à travers un inqualifiable commerce entre l'Afrique, les

Amériques et les îles de l'océan Indien. Un trafic dont il faut se représenter la réalité : des villageois vivant dans la peur,

enlevés en masse, privés de leur identité, arrachés aux leurs et à leur culture. Tant d'hommes et de femmes captifs, entassés

dans des bateaux où plus d'un sur dix mourait. Tant d'hommes et de femmes vendus comme du bétail et exploités dans des

conditions inhumaines! Chère Maryse Condé [écrivain, présidente du Comité pour la mémoire de l'esclavage], vous le racontez

avec force et émotion dans votre beau livre, Ségou. La plupart des puissances européennes se sont livrées à la traite. Pendant

plusieurs siècles, elles ont assimilé des êtres humains à des marchandises. En France, le code noir, promulgué en 1685,

définissait l'esclave comme un "bien meuble".

L'esclavage a nourri le racisme. C'est lorsqu'il s'est agi de justifier l'injustifiable que l'on a échafaudé des théories

racistes. C'est-à-dire l'affirmation révoltante qu'il existerait des "races" par nature inférieures à d'autres. Le racisme, d'où

qu'il vienne, est un crime du cœur et de l'esprit. Il abaisse, il salit, il détruit. Le racisme, c'est l'une des raisons pour

lesquelles la mémoire de l'esclavage est une plaie encore vive pour certains de nos concitoyens.

Dans la République, nous pouvons tout nous dire sur notre histoire. C'est d'autant plus vrai que la République s'est construite

avec le mouvement de l'abolition. Les premiers à combattre l'esclavage furent les esclaves eux-mêmes. Les révoltes étaient

fréquentes et sévèrement réprimées. Plus tard, il y eut le commandant Delgrès, soldat de l'armée républicaine, qui proclama

le 10 mai 1802 qu'il voulait "vivre libre ou mourir"; Toussaint-Louverture, qui créa les conditions de l'indépendance de

Saint-Domingue, devenue Haïti; la mulâtresse Solitude, Cimendef et Dimitile, figures emblématiques des "marrons", comme on

appelait alors les esclaves fugitifs. Ces noms, ces destins hors du commun, souvent tragiques, trop peu de Français les

connaissent. Pourtant, ils font partie de l'histoire de France.

Très tôt, une prise de conscience avait germé. Quelques-uns, parmi les Européens, s'étaient dressés contre l'esclavage. En

France, ceux qui, avant même la République, avaient l'esprit républicain firent de l'émancipation leur combat. Ce fut

l'honneur de la Ire République, en 1794, d'abolir l'esclavage dans les colonies françaises. Rétabli par le Consulat en 1802, il

fut définitivement aboli, par la IIe République, le 27 avril 1848, à l'initiative de Victor Schœlcher.

Il faut le dire, avec fierté : depuis l'origine, la République est incompatible avec l'esclavage. C'est dans cette tradition

historique que s'est inscrite la représentation nationale, lorsque, en 2001, elle a fait de la France le premier pays au monde à

inscrire, dans la loi, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité.

L'abolition de 1848 est un moment décisif de notre histoire : l'un de ceux qui ont forgé l'idée que nous nous faisons de notre

pays, terre des droits de l'homme. Mais, au-delà de l'abolition, c'est aujourd'hui l'ensemble de la mémoire de l'esclavage,

longtemps refoulée, qui doit entrer dans notre histoire : une mémoire qui doit être véritablement partagée.

Ce travail, nous devons l'accomplir pour honorer la mémoire de toutes les victimes de ce trafic honteux. Pour leur rendre la

dignité. Nous devons l'accomplir pour reconnaître pleinement l'apport des esclaves et de leurs descendants à notre pays. Car

de l'histoire effroyable de l'esclavage, de ce long cortège de souffrances et de destins brisés, est née aussi une grande

culture. Et une littérature qui constitue sans doute l'une des meilleures parts de la littérature française d'aujourd'hui : vous

en êtes, chère Maryse Condé, cher Edouard Glissant, parmi les plus éminents représentants. Et je pense aussi, bien sûr, à

Aimé Césaire.

La grandeur d'un pays, c'est d'assumer toute son histoire. Avec ses pages glorieuses, mais aussi avec sa part d'ombre. Notre

histoire est celle d'une grande nation. Regardons-la avec fierté. Regardons-la telle qu'elle a été. C'est ainsi qu'un peuple se

rassemble, qu'il devient plus uni et plus fort. C'est ce qui est en jeu à travers les questions de mémoire : l'unité et la cohésion

nationale, l'amour de son pays et la confiance dans ce que l'on est.

C'est pourquoi je souhaite que, dès cette année, la France métropolitaine honore le souvenir des esclaves et commémore

l'abolition de l'esclavage. Ce sera, comme le propose votre rapport, au terme d'un travail très approfondi, le 10 mai, date

anniversaire de l'adoption à l'unanimité par le Sénat, en deuxième et dernière lecture, de la loi reconnaissant la traite et

l'esclavage comme un crime contre l'humanité.

Aucune date ne saurait concilier tous les points de vue. Mais ce qui compte, avant tout, c'est que cette journée existe. Elle ne

se substituera pas aux dates qui existent déjà dans chaque département d'outre-mer. Dès le 10 mai de cette année, des

commémorations seront organisées dans les lieux de mémoire de la traite et de l'esclavage en métropole, outre-mer et, je le

souhaite, sur le continent africain. Votre Comité devra y veiller.

Au-delà de cette commémoration, l'esclavage doit trouver sa juste place dans les programmes de l'école primaire, du collège

et du lycée. En outre, les œuvres, objets et archives relatifs à la traite et à l'esclavage constituent un patrimoine d'une

exceptionnelle richesse : il devra être préservé, valorisé et présenté au public dans nos musées.

Nous devons également développer la connaissance scientifique de cette tragédie. Même si cela ne diminue en rien la

responsabilité des pays européens, la mise en place de la traite, comme l'a bien montré votre rapport, demandait une

organisation, mais aussi des relais actifs dans les territoires dont étaient issus les esclaves ou dans des pays voisins. Il y eut

un esclavage avant la traite. Il y en eut un après. Enrichir notre savoir, c'est le moyen d'établir la vérité et de sortir de

polémiques inutiles. Un centre de recherche sera créé à cet effet.

Et, bien sûr, la mémoire de l'esclavage doit s'incarner dans un lieu ouvert à tous les chercheurs et au public. J'ai décidé de

confier à Edouard Glissant, l'un de nos plus grands écrivains, homme de la mémoire et de l'universel, la présidence d'une

mission de préfiguration d'un Centre national consacré à la traite, à l'esclavage et à leurs abolitions. Le Comité pour la

mémoire de l'esclavage, chère Maryse Condé, sera étroitement associé à cette mission.

Enfin, le combat contre l'asservissement est un combat d'aujourd'hui. C'est un combat de la France et de la francophonie. Le

travail forcé existe, sous une forme ou sous une autre, sur presque tous les continents : selon les Nations unies, plus de 20

millions de personnes en sont victimes. Comment tolérer qu'en ce début du XXIe siècle il y ait, dans le monde, des familles

"enchaînées", génération après génération, dans la servitude pour dettes? Que tant d'enfants travaillent, et dans des

conditions épouvantables? Que tant de jeunes filles soient vendues par leurs familles, pour devenir des domestiques sans

salaire ou être livrées à la prostitution? Il y a eu des progrès. Mais la tâche reste immense : la France est au premier rang

dans ce combat pour les droits de l'homme. Afin de lutter contre les survivances de l'esclavage, mais aussi contre ses

résurgences dans le contexte de la compétition économique mondiale, il faut approfondir la coopération entre les pays du

Nord et ceux du Sud. La croissance doit être un accélérateur du progrès social. Il faut aussi rapprocher les organisations

internationales concernées, en particulier l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale du commerce. Le

droit du commerce international ne saurait ignorer les principes fondamentaux des droits de l'homme.

Il nous faut enfin veiller à ce que les entreprises occidentales, lorsqu'elles investissent dans les pays pauvres ou émergents,

respectent les principes fondamentaux du droit du travail tels qu'ils sont inscrits dans le droit international. C'est pourquoi

je compte proposer une initiative européenne et internationale. Les entreprises qui, sciemment, auraient recouru au travail

forcé doivent pouvoir être poursuivies et condamnées par les tribunaux nationaux, même pour des faits commis à l'étranger.

L'esclavage et la traite sont pour l'humanité une tache indélébile. La République peut être fière des combats qu'elle a gagnés

contre cette ignominie. En commémorant cette histoire, la France montre la voie. C'est son honneur, sa grandeur et sa force.

Jacques Chirac, président de la République française.

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/27/2006 11:18:00 PM

0

comments

![]()

Friday, May 26, 2006

Carte postale datant de 1903, du temps de la France coloniale

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/26/2006 04:22:00 AM

0

comments

![]()

Wednesday, May 24, 2006

Dans les tranchées, l’Afrique - l’aventure ambiguë : un dvd consacré aux Soldats Africains

Dans les tranchées, l’Afrique - l’aventure ambiguë : un dvd consacré aux Soldats Africains

20/05/2006

Pendant la première guerre mondiale (1914-1918) la France a procédé à un recrutement massif et forcé la plupart du temps d’Africains que l’histoire retiendra sous la dénomination de « tirailleurs sénégalais ». Le thème de ces soldats noirs venus se faire massacrer pour la « mère patrie » est l’objet du film[1] de Florida Sadki.

Le documentaire met en scène 7 personnalités : Koita Jean Pierre fils de Demba Koïta lui-même tirailleur, trois historiens (Marc Michel, Jean Yves Le Naour, Philippe Dewitte), un chercheur (Eric Deroo), une ethnologue (Evelyne Desbois), un archéologue (Gervais Cadario). Le témoignage du premier, les contributions des autres illustrés par les images et le commentaire du film font revivre un peu cette dramatique page d’histoire : 160 000 tirailleurs africains recrutés, soit 1/3 du concours total de l’Outre-mer, et plus de 30 000 morts.

« La force noire » (1910) publié par le général Charles Mangin qui énonce l’idée de faire appel à des Africains pour des raisons d’effectifs ; les premiers recrutements au Mali, l’évocation des révoltes aussi ; l’engagement de « ces enfants de la grande France », « ces bons élèves de la colonisation » sur tous les fronts (Reims-1914, Artois et Champagne-1915, Dardanelles-1915, la Somme et Verdun-1916, le Chemin des Dames et l’Aisne-1917, Villiers-Cotterêts-1918, Reims-1918) ; la défense de Reims qui « ne coûte aucune goutte de sang français » et qui s’avère décisive dans la victoire contre l’Allemagne ; l’exposition sans préparation au froid et les maladies contractées sur le front (tuberculose, choléra…) qui feront aussi un carnage dans les rangs des tirailleurs qui ramèneront d’ailleurs ces infections en Afrique ; le très controversé Blaise Diagne, sénégalais et député français depuis 1914, « franc-maçon notoire » selon les termes mêmes du film, commissaire de la république jouissant des honneurs d’un gouverneur général, artisan du recrutement de soldats coloniaux dans l’Ouest africain dans l’optique d’une politique d’assimilation (octroi de la citoyenneté française aux soldats noirs) ; la production iconographique de l’époque relative aux troupes coloniales constituée à 70% de caricatures racistes sur les tirailleurs sénégalais ; le «monument aux morts de l’armée noire » érigé en 1924, détruit par les allemands en 1940 et remplacé par une stèle « décorative et plus discrète » selon les directives officielles ; l’occupation de la Rhénanie par les soldats coloniaux et le déferlement raciste du parti national socialiste allemand (« chiens noirs », « hommes singes ») ; des images, beaucoup d’images d’archives, en noir et blanc, marron et blanc, couleur, noir et blanc coloré habillent le documentaire du vêtement de l’histoire.

On déplorera cependant l’arrière-goût d’occasion manquée avec le témoignage de Koita fils qui ne nous apprend malheureusement pas grand chose finalement sur la vie de tirailleur de Koïta père qui ne communiquait jamais sur le sujet. Autre déception, le traitement très superficiel, voire bâclé du recrutement des Africains : excepté le cas du Soudan français (Mali), le film est muet sur ce qui est des recrutements effectués dans le reste de l’AOF, l’Afrique Occidentale Française (Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte-d'Ivoire, Niger, Haute-Volta, Dahomey) et ainsi n’effleure qu’à peine les méthodes violentes par lesquelles s’effectuaient lesdits recrutements. De plus, comment évoquer Mangin, comment comprendre aussi son surnom de «bourreau des Noirs» si l’on ne fait mention de ses thèses racistes dont l’une consistait à affirmer que du fait de leur système nerveux moins développé, les Noirs étaient naturellement moins sensibles à la douleur ? « le manque de nervosité de la race noire l'y rendra précieuse... L'insouciance du Noir et son fatalisme deviennent alors des qualités », et revoilà Mangin !

Parmi les interventions des intervenants, des perles comme celle d’avancer que si après la guerre la France n’a pas mis en avant le rôle des tirailleurs c’est qu’il était « évidemment mineur » ?! Les propos d’un des historiens qui juge l’attitude de Blaise Diagne « sage » « avec les lunettes de l’époque… et même celles d’aujourd’hui» ne laisseront pas indifférent. Au final, un dvd qui ne manque tout de même pas d’intérêt tant pour les informations qu’il apporte (les documents d’archives en complément du film valent le détour) que pour les éléments de controverse qu’on peut honnêtement y déceler. On notera au passage le clin d’œil non ambigu celui-là au célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane, « l’aventure ambiguë » dans le titre du film.

[1] « Dans les tranchées, l’Afrique : l’aventure ambiguë », 2004 ; dvd 5 – toute zone – Pal couleur – format 4/3, version française, 52 min. Une édition La Médiathèque des Trois Mondes.

http://www.afrikara.com/index.php?page=contenu&art=1226

Afrikara

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/24/2006 06:24:00 AM

0

comments

![]()

Tirailleurs Sénégalais-Anciens Combattants Africains:UNE TRAHISON BIEN FRANCAISE

JUSTICE POUR Tirailleurs Sénégalais-Anciens Combattants Africains!

Honte à la France qui voilà depuis la fin de la seconde guerre mondiale rechigne à rendre justice aux hommes Africains qui par 2 fois (1914-18) et 1939-45) ont changé le cours de son Histoire.

Face à une telle injustice,au nom des Tirailleurs Sénégalais et Anciens Combattants Africains,je demande encore une fois ,solennellement ,à cette France qui se veut le pays des droits de l'Homme,le pays de la liberté,de l'égalité et de la fraternité,;

-d'accorder IPSO FACTO et cela de manière rétroactive la nationalité française à toutes les personnes africaines qui se sont engagées volontairement ou de force dans ses armées ainsi qu'à leur descendance.

N.B.:la liste de toutes ces personnes est disponible dans les archives du ministère des anciens combattants.

- De payer tous les arriérés de leur pension au même taux que les français "blancs" de métropole

Medaho

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/24/2006 04:54:00 AM

0

comments

![]()

Tuesday, May 23, 2006

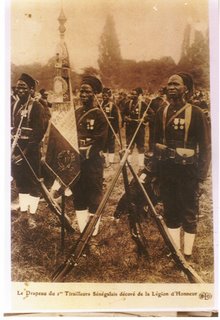

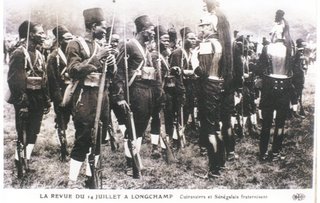

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

PHOTO1

Revue du 14 juillet 1914

Le 1er Régiment de Tirailleurs Sénégalais défile à l’occasion du 14 juillet à Longchamp. Les Cuirassiers et les Sénégalais fraternisent.

PHOTO2

Les Tirailleurs Sénégalais pendant la Grande Guerre

Une vendangeuse offre du raisin à un T.S. blessé.

PHOTO3

Le drapeau du 1er T.S. décoré de la Légion d’Honneur

Longchamp, 14 juillet 1914

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/23/2006 01:16:00 AM

0

comments

![]()

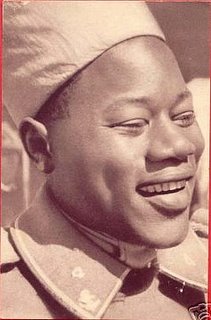

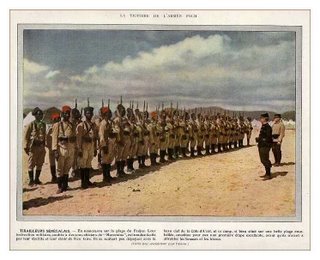

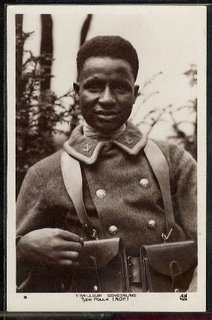

UNE IMAGE VAUT MILLE MOTS

Première image:

tableau représentant un tirailleurs sénégalais

1ere photo

Ousmane Karina

Toucouleur de Ségou 10ème Régiment de Tirailleurs Sénégalais

deuxième photo

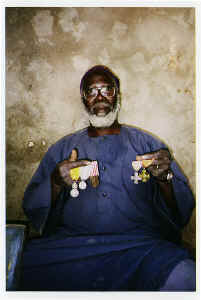

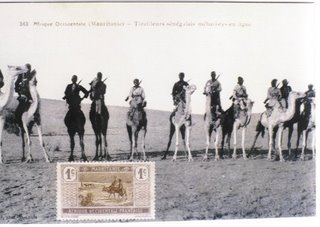

T.S. Méharistes

Tirailleurs Sénégalais Méhariste en ligne, Mauritanie

troisième photo

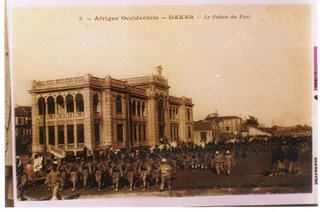

Défilé T.S.

Tirailleurs Sénégalais défilant devant le Palais du Port

quatrième photo

Croquis de guerre - 1914

Groupe de T.S. pendant la Grande Guerre

Posted by

EMILIANO do REGO

at

5/23/2006 01:01:00 AM

0

comments

![]()